- Aristotele

- Hempel e Oppenheim

- Controesempi alla teoria di Hempel-Oppenheim

- La legge di natura

- La spiegazione funzionale

- Leggi di natura e scienze cognitive

- Il modello come struttura dell'explanandum

- Effetti e capacità in psicologia

- Paradigmi di spiegazione psicologica

- La teoria BDI

- Il gap di Leibniz

- Il ruolo delle neuroscienze

- L'evoluzionismo

- Il computazionalismo

- Fodor e il computazionalismo

- Il connessionismo

- La cognizione situata

- Bibliografia

| L'articolo di

Hempel e Oppenheim: «Studies in the Logic of Explanation»

(Philosophy of Science 15, pp. 135-175, 1948): la spiegazione

nomologico-deduttiva

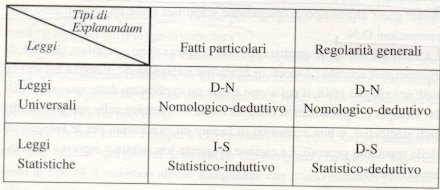

Hempel e Oppenheim affrontarono il problema della spiegazione scientifica per gli explananda costituiti da fatti particolari, spiegazione che può essere costituita solo da una argomentazione deduttiva a partire da una o più leggi generali (la cosiddetta legge di copertura) applicata a condizioni empiriche particolari. La premessa cioè è costituita da una serie di enunciati, comprendenti almeno una legge generale, che danno origine alla catena deduttiva la quale porta alla conclusione che un determinato evento si verificherà a partire da quelle premesse (spiegazione potenziale); la spiegazione è vera semplicemente se sono veri gli enunciati presenti nelle premesse. Per la presenza della legge (in greco: nòmos) di copertura e per la struttura argomentativa della spiegazione, questo modello viene comunemente chiamato nomologico-deduttivo (o DN). Era ben chiaro ai due autori che la spiegazione DN poteva soddisfare solo un numero limitato di occasioni di spiegazione: inoltre veniva accennato, ma non trattato, il problema delle spiegazioni statistiche, per le quali nessuna legge universale priva di eccezioni è disponibile, ma solo leggi statistiche legate alla probabilità.

La spiegazione DN come descritta da Hempel e Oppenheim è stata sottoposta a numerose critiche, fra le quali vanno ricordate quelle relative alla definizione degli enunciati legisimili e alla reale efficacia esplicativa della legge universale. In particolare, una legge universale può essere considerata la descrizione della regolarità con cui si realizza un dato fenomeno: essa non dice perché questi si verificano. In altri termini, la legge può essere considerata un explanandum, e non può quindi svolgere il ruolo di un explanans.

|